![]()

Swissmedic, l’institut suisse des produits thérapeutiques, ouvre la porte à une privatisation de la pharmacovigilance, activité assurée aujourd’hui par des services d’hôpitaux universitaires. Ce changement de donne suscite des inquiétudes quant à la qualité du suivi des effets secondaires des médicaments, et pourrait permettre l’influence de l’industrie pharmaceutique, concernée au plus haut chef. Pour la Fédération romande de consommateurs, la sécurité des patients doit primer sur tout autre critère, économique notamment

Si la privatisation de sociétés de distribution postale ou de télécommunications est concevable, assurer le suivi des effets secondaires des médicaments prescrits et ingérés, qui sont au cœur d’un marché économique immense, est-il une activité devant suivre le même mouvement? C’est la question posée par divers spécialistes face à un possible chamboulement du domaine de la pharmacovigilance en Suisse.

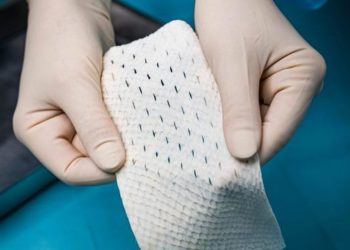

Cette tâche consiste à réceptionner toutes les annonces d’effets indésirables de substances médicamenteuses observés chez les patients qui sont déclarées par les médecins, à les répertorier et à les analyser, surtout lorsque ces médicaments sont nouvellement mis sur le marché par des firmes pharmaceutiques. Elle est actuellement assurée par six centres régionaux (CRPV) rattachés à un service universitaire de pharmacologie clinique – ceux du CHUV et des HUG en Suisse romande. Ces centres envoient leurs rapports au Centre national de pharmacovigilance de Swissmedic, l’institut suisse des produits thérapeutiques, lequel peut prendre la décision ultime de retirer un médicament. Or ce dernier va changer la donne, afin de permettre à des entités privées de prendre en charge ces activités de surveillance. Ce qui génère des craintes quant à la qualité et à l’indépendance de la pharmacovigilance.

Le 7 avril, Swissmedic a lancé un appel d’offres dans ce sens. L’institut le justifie: «Depuis octobre 2014, les médecins ont accès à une plateforme électronique leur permettant d’annoncer des effets indésirables de médicaments. Il en résulte une évolution des prestations proposées jusqu’à présent par les CRPV, de sorte que les contrats en cours ont été résiliés à fin 2015. Compte tenu du volume de ce marché [entre un demi et un million de francs, a appris Le Temps], les prestations de pharmacovigilance relèvent des lois sur les marchés publics», et doivent faire l’objet d’un appel d’offres. «On ne change pas le système en place, dit le porte-parole Peter Balzli. Mais, oui, si une compagnie privée propose d’assurer ces tâches à un moindre prix, on devra la solliciter.»

L’appel d’offres contient neuf lots, dont cinq seront attribués à des entités en Suisse alémanique, trois en Suisse romande, et un au Tessin. Un même candidat peut obtenir au maximum trois lots. Il est donc possible que les six CRPV se répartissent à nouveau le marché. Mais il n’est pas exclu que des fondations (de patients par exemple) ou des sociétés privées soumissionnent. Parmi celles-ci figurent les Contract Research Organization (CRO), entités qui fournissent déjà divers services aux firmes pharmaceutiques, dans le cadre d’essais cliniques par exemple.

Cet état de fait suscite des craintes dans les divers CRPV contactés par Le Temps, d’abord quant à l’indépendance d’action de ces CRO. «L’inquiétude est que ces sociétés – si elles sont choisies – cachent des annonces d’effets indésirables de médicaments sous l’influence de telle ou telle entreprise pharmaceutique, dit Peter Balzli. Mais la situation n’est pas différente aujourd’hui, nombre de médecins amenés à faire ces annonces étant déjà en lien avec des sociétés pharma. Aucun système n’est infaillible à 100%.» Il faut toutefois noter que, avant l’introduction des CRPV sous l’égide de Swissmedic au début des années 2000, la pharmacovigilance en Suisse était déjà assurée par un centre financé par la pharma et sur les rapports duquel celle-ci avait droit de regard. Cette situation avait conduit l’OMS, qui mettait sur pied un centre mondial de pharmacovigilance, à ne pas reconnaître cette antenne suisse, considérée comme non indépendante. Aujourd’hui, Swissmedic collabore avec ce centre planétaire.

L’autre grief le plus entendu porte sur la qualité du traitement des annonces d’effets indésirables. Ce travail est effet rémunéré à l’unité. «Si une société privée assure ces tâches, sans aller jusqu’à imaginer un scénario de corruption par les intérêts en jeu, il se peut simplement qu’elle doive obéir à des critères de rentabilité susceptibles de biaiser les rapports, voire qu’elle démultiplie les annonces inutiles», répond au Temps Thierry Buclin, médecin-chef de la pharmacologie au CHUV de Lausanne, dont la division est l’un des CRPV. Il défend certes ainsi son os, mais précise: «Pour nos activités de pharmacovigilance, le temps et l’expérience impliqués pour assurer un travail de qualité nous coûtent plus que ce que nous touchons financièrement de Swissmedic.» Et d’expliquer que ce rôle est «naturel car consécutif à nos observations directes en hôpital; en tant que service public, nous servons essentiellement de consultants pour les médecins». L’appel d’offres stipule toutefois clairement que les contractants qui seront choisis devront justifier d’une grande proximité avec les cliniques ou les hôpitaux universitaires ainsi que d’accès privilégiés aux dossiers des patients.

Chez Swissmedic, Peter Balzli rétorque que, quelles que soient les institutions qui seront mandatées, «nous ne nous attendons pas à une grosse augmentation des rapports d’annonce», au plus de 2 à 3%; il y en a aujourd’hui environ 7000 chaque année, dont 2400 analysés par les CRPV, indique l’appel d’offres. «S’il y a une crue massive, nos experts vont vouloir savoir à quoi elle est due. De même, si la qualité des rapports baisse, donc si le cahier des charges n’est plus rempli, ils vont s’interroger sur le travail de l’institution en charge.» Autant de mesures qui font dire au porte-parole que, si une ou plusieurs sociétés privées sont choisies, c’est qu’elles seront pleinement à même d’assurer cette tâche de pharmacovigilance. «Sans quoi, le contrat pourra être annulé.»

Malgré cela, dans la discussion avec plusieurs personnes interrogées, on ne cesse de relever que Swissmedic est considérée comme trop proche de l’industrie pharmaceutique. Preuve en serait ce nouvel appel d’offres «fleurant bon les intérêts industriels», a-t-on entendu. Peter Balzli ne nie pas l’existence de ce sentiment, en analysant que les silences ou la retenue de Swissmedic, qui contribuent parfois à l’alimenter, «s’expliquent par le fait que les informations sont sous le couvert du secret médical». Interrogée, Interpharma, l’association faîtière des firmes pharmaceutiques de Suisse, s’est refusée à tout commentaire, expliquant n’«avoir aucune information sur les nouvelles structures.»

De plus, dit Peter Balzli, «l’attribution des neuf lots, si elle est faite à un mixte d’entités publiques et privées, permettra de comparer leurs activités», donc de prévenir toute dérive potentielle. Thierry Buclin, lui, observe simplement que «les médicaments sont un domaine où s’affrontent des visions sociétales et économiques qui ne sont pas toujours congruantes, voire qui créent des tensions». Et d’ajouter: «Quoi qu’il en soit au final, cet appel d’offres ne sera peut-être pas complètement inutile s’il peut nous inciter à évaluer et améliorer nos propres pratiques internes de pharmacovigilance.»

Du côté de la Fédération romande des consommateurs, Joy Demeulemeester, responsable des politiques de la santé, souligne que «le marché des médicaments n’est pas un marché comme les autres. Les centres choisis pour assurer cette pharmacovigilance devraient faire office de contre-pouvoir. Et la sécurité des patients doit toujours primer sur toute autre considération, économique notamment.»