![]()

Placés à côté des momies égyptiennes, des vases canopes hébergeaient les organes embaumés des défunts. Grâce à des chercheurs zurichois, ces objets d’art révèlent leurs secrets médicaux.

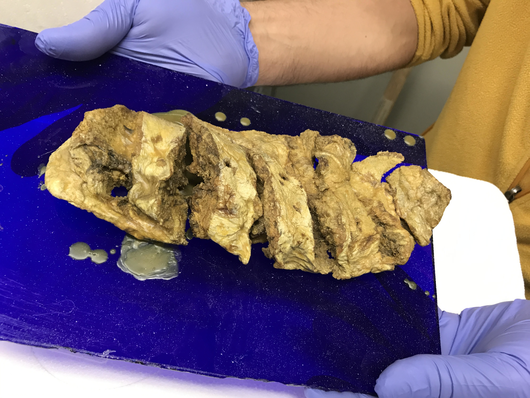

Il règne dans ces sous-sols la même odeur, écœurante, que dans une fabrique de salami. Sauf que les objets de la salaison, là, sont nettement moins appétissants: un foie entier, un lobe de poumon, un bout d’intestin. Provenant d’un cochon. Et les scientifiques de l’Institut de médecine évolutionniste (IEM) de l’Université de Zurich ne s’adonnent pas à cette pratique chronophage pour réinventer la charcuterie, mais pour percer des mystères d’un autre temps, celui… des Egyptiens, des pharaons, des momies. Les secrets d’une époque où la préservation des corps était une priorité pour s’assurer une renaissance dans l’au-delà.

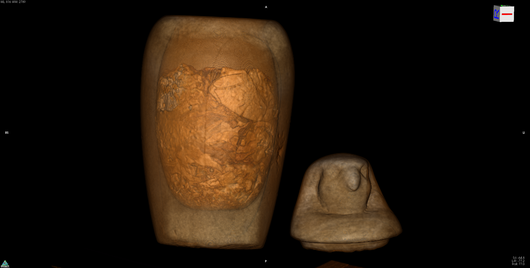

Avec ces pièces de porc, séchées dans un mélange de sel (du natron) puis enduites de résine solidifiante, ces chercheurs tentent de reproduire la méthode de conservation de certains organes que les Egyptiens plaçaient dans des réceptacles oblongs appelés «vases canopes». Hauts de 30 à 40 cm, faits d’albâtre ou de terre cuite, «ils contenaient des viscères humains embaumés», explique Frank Rühli, directeur de l’IEM. Le couvercle, de quatre types possibles, indiquait le plus souvent le contenu de l’urne: une tête humaine pour le foie, celle d’un babouin pour les poumons, d’un chacal pour l’estomac, et d’un faucon pour les intestins.

Objets d’art, mais pas seulement

Pourquoi ces organes étaient-ils traités ainsi? Jadis, les Egyptiens embaumaient le corps mort (avec le cœur), car ils considéraient qu’il était le siège de l’âme qui, voyageant hors de l’enveloppe charnelle, devait pouvoir y revenir. Les viscères, eux, devaient être extraits pour éviter la décomposition du corps, mais devaient aussi être conservés pour la vie d’après, pensait-on.

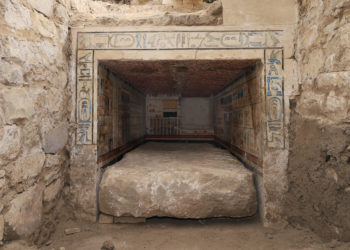

«Ces vases canopes étaient placés près du sarcophage, dans les chambres funéraires; ils ont ainsi longtemps été considérés du point de vue artistique seulement», ajoute Michael Habicht, l’égyptologue du groupe. Quand bien même Champolion semble avoir découvert leur usage en 1812 déjà, «l’étude de leur contenu n’est que très récente, dit Frank Rühli. On se focalisait sur les momies. Très peu de vases ont été analysés à ce jour; les ouvrir peut induire une oxydation des tissus biologiques renfermés, voire une contamination par des bactéries. Or les examiner permet de s’affranchir des questions éthiques liées à étude intrusive des corps des momies.» Et entrouvre plusieurs fantastiques domaines d’exploration.

Le premier intérêt est d’ordre sociologique. «Contrairement à ce que suggèrent les textes d’Hérodote, ce n’est souvent pas l’organe en entier qui était conservé, mais des fragments», dit Patrick Eppenberger. Comment ce spécialiste d’imagerie biomédicale de l’IEM le sait-il? «Dans nos expériences de dessiccation, nous avons tenté de reproduire l’embaumement d’un foie de cochon, similaire à celui de l’homme. Or s’il perd bien deux tiers de son poids, il ne diminue pas autant de volume. Si bien qu’il restait trop gros pour entrer au complet dans la plupart des vases canopes.»

La signification de cette découverte est symboliquement chargée: «Ce n’est pas l’organe lui-même que les Egyptiens pensaient, de manière plastique directe, retrouver dans l’au-delà, mais davantage sa présence. Ce qui pourrait dire qu’ils considéraient la mort, et ce qui vient après, avec un autre degré d’abstraction qu’estimé jusque-là.» Une conclusion qui reste à confirmer.

L’étude de viscères très anciens «permettra aussi de mieux connaître l’évolution historique de plusieurs maladies (tuberculose, malaria, bilharziose), tant leur vecteur respectif s’installe mieux dans les organes internes que dans les muscles», dit Michael Habicht. Et Patrick Eppenberger de détailler: «La bilharziose par exemple, due à un ver présent dans l’eau du Nil, constitue un gros problème aujourd’hui. Ce serait intéressant de retrouver ce parasite dans les entrailles d’un pharaon, ce qui montrerait que l’affection existait jadis.» De même pour la tuberculose, dont la bactérie persiste parfois dans le foie.

La vérité dans l’intestin

En 2015, une découverte similaire a fait parler d’elle. Des scientifiques italiens ont analysé des poumons humains embaumés dans un vase brisé, retrouvé en 1904 à côté d’une momie et conservé au Musée égyptien de Turin. Et ils y ont retrouvé les signatures d’un œdème pulmonaire. De quoi indiquer, avec d’autres éléments relevés sur le corps (calcification de l’artère carotide), que la personne en question – un dignitaire nommé Nebiri ayant vécu au XVe siècle av. J.-C. – était probablement décédée d’une défaillance cardiaque chronique

«C’est la plus ancienne preuve connue de cette affection, dit à Discovery News l’auteur de ces travaux, Raffaella Bianucci, anthropologiste à l’Université de Turin. Une analyse systématique d’autres vases canopes pourrait aider à établir si une maladie comme l’hypertension était aussi fréquente chez nos ancêtres – ce qui est probable – ou si sa prévalence a augmenté» durant les siècles suivants.

«Hypothétiser sur l’évolution des maladies est encore un peu prématuré», admet Patrick Eppenberger. D’autant que l’interprétation dépend des échantillons prélevés, ainsi que, surtout, des produits qui ont été utilisés pour les embaumer: des sels pour les assécher, mais ensuite de la résine, de la cire d’abeille, des substances aromatiques, et même du bitume.

Un mélange que les chercheurs zurichois tentent donc de répliquer au plus près en laboratoire sur les organes de porc, et qui peut diffuser dans ces fragments biologiques analysés. «Cet aspect est déterminant lorsque l’on veut faire des analyses de l’ADN présent», détaille Frank Rühli.

Les chercheurs s’y sont essayés sur le contenu d’un vase canope conservé au Musée de Burgdorf, des éléments d’un petit intestin, datant de 500 ans avant J.-C.

De la même manière, ces études permettront d’apporter un autre regard sur la médecine moderne. Patrick Eppenberger: «En y regardant de près, on s’aperçoit que certaines maladies ont accompagné les civilisations depuis toujours. Par exemple, dans le cadre du Swiss Mummy Project, nous avons remarqué que 25 à 30% des corps embaumés de jeune âge montraient des traces d’athérosclérose. Cette affection existe ainsi depuis des milliers d’années. Or jadis, elle était responsable de peu de morts, car les gens décédaient souvent d’abord d’autre chose (blessures, maladies infectieuses, etc.)» Qu’en conclure? «Penser que l’on peut aujourd’hui combattre définitivement des problèmes comme l’obésité simplement en promouvant des mesures de précaution est illusoire – même si cela contribue à les réduire. L’histoire montre qu’il s’agit plutôt de s’accommoder de la présence de certaines maladies.»

Considérer la médecine à l’aune des grands jalons de l’évolution des pathologies, et de la manière dont nos corps y réagissent: c’est l’objectif d’un domaine de recherche postulé il y a un quart de siècle déjà mais explosant aujourd’hui, la «médecine évolutionniste». En scrutant dans les vases canopes, les chercheurs zurichois y contribuent de manière inédite.