![]()

Lundi 14 mars doit décoller la sonde ExoMars-TGO, qui traquera le méthane, souvent signature gazeuse d’organismes vivants

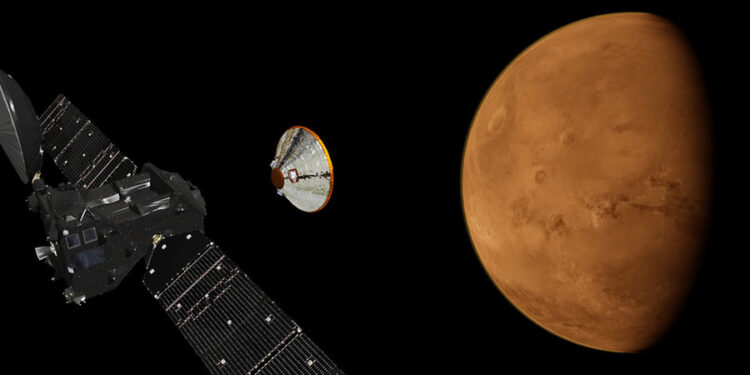

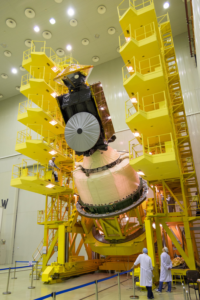

Y a-t-il eu, ou y a-t-il encore de la vie sur Mars, ne serait-ce que sous forme bactérienne? L’enquête reprend, à l’aide d’ExoMars, une mission russo-européenne (avec une forte participation suisse) en deux actes, dont le premier doit avoir lieu dès le 14 mars: la sonde spatiale TGO et le petit atterrisseur Schiaparelli doivent s’envoler vers l’espace depuis la base de Baïkonour, au Kazakhstan. «Nous sommes sur le point d’ouvrir une nouvelle ère de l’exploration de Mars, pour l’Europe et nos partenaires russes», s’est réjoui dans un communiqué Alvaro Gimenez, directeur de la science et de l’exploration robotisée à l’Agence spatiale européenne (ESA).

Conditions hostiles

La question de la vie sur la planète rouge intrigue depuis des siècles, et surtout depuis la visite des premiers engins humains, les sondes américaines Viking dans les années 1970. Pierre Brisson, président de la Mars Society Switzerland, explique sur son blog quatre cas de figure: «Soit les conditions n’ont jamais été remplies sur Mars pour permettre l’éclosion de la vie. Soit ces conditions ont existé au début de l’histoire de la planète mais n’ont pas donné à la vie le temps d’aboutir. Soit elles ont existé, et la vie est apparue mais n’a pas résisté aux conditions très hostiles ayant prévalu en surface pendant la plus grande partie des 3,8 milliards d’années suivant la période la plus favorable à son éclosion. Soit, enfin, la vie a émergé mais, étant donné les conditions de surface [très difficiles, notamment à cause des rayonnements cosmiques délétères], elle s’est abritée dans le sous-sol où elle se trouve encore aujourd’hui dans un état extrêmement peu actif.»

Avec leurs robots et sondes spatiales, les chercheurs, au fil des multiples missions passées, se sont mis en quête de possibles traces que la vie aurait laissées, par exemple sur des rochers, tant l’on sait que la présence de bactéries à leur surface peut creuser des marques distinctives. Ou des signatures que la vie laisserait encore aujourd’hui, par exemple sous forme d’émissions de gaz.

Parmi ces dernières, les scientifiques vont surtout traquer le méthane (CH4). «Sur la Terre, explique au Temps Jorge Vago, l’un des responsables scientifiques d’Exo-Mars, 80 à 90% du méthane sont générés par des formes de vie», notamment par les flatulences des ruminants mais aussi par des bactéries. «Les 10% restants sont produits par des processus géologiques, notamment dans les régions où l’on trouve des volcans de boue.» Déceler du CH4 sur Mars serait donc un signe prometteur de l’existence d’une vie passée ou présente. «Mais cette question reste pour l’heure controversée», expliquait au Temps en 2014 Daniel Rodionov, du programme planétaire russe à l’Institut de recherches spatiales à Moscou.

En 2004, la sonde européenne MarsExpress avait repéré des traces de méthane dans l’atmosphère martienne, mais les quantités observées étaient à la limite de la sensibilité des appareils embarqués. En 2009, ces données se voyaient toutefois confirmées à l’aide de télescopes terrestres, mais lors de certaines campagnes de mesures seulement… Avant que, en 2012, le robot américain Curiosity ne conclue d’abord à l’absence de CH4, puis n’annonce tout de même, en 2015, avoir détecté d’infimes et évanescentes traces de ce gaz. La sonde européenne TGO (pour Trace Gas Orbiter), qui se mettra donc en orbite autour de Mars en octobre, devrait permettre de tirer l’affaire au clair à l’aide de ses instruments, dont plusieurs spectromètres servant à analyser la composition gazeuse de l’atmosphère martienne.

© (ESO)

Outre cette tâche, TGO devra aussi monitorer les changements de saisons sur Mars, notamment à l’aide d’une caméra développée à l’Université de Berne (lire ci-dessous), et tenter de traquer la glace d’eau présente sous la surface.

Surtout, ce vaisseau servira de relais radio vers la Terre grâce à un petit engin qui ira se poser sur le sol martien, baptisé Schiaparelli, en l’honneur de l’astronome italien qui a cru voir des canaux artificiels sur Mars au XIXe siècle. Cet atterrisseur servira avant tout à tester des technologies de pose sur Mars, où l’atmosphère beaucoup plus ténue que sur la Terre rend toute approche plus périlleuse; s’il arrive sans encombre sur le sol martien le 19 octobre prochain, ce serait une première pour l’Europe, qui y avait perdu lors d’un crash son précédant engin Beagle 2 en 2003. Schiaparelli disposera aussi de huit jours de batterie pour mener des expériences aidant à caractériser la surface de Mars (vents, humidité, pression, transparence de l’atmosphère, champ électrique induit par les poussières martiennes, etc.).

Deniers à trouver

Ces manœuvres devraient servir à l’ESA et à sa pendante russe Roscosmos à préparer le second volet d’ExoMars: l’arrivée d’un robot gros comme une voiture, capable, lui, de forer à deux mètres de profondeur, et d’analyser in situ le fruit de ses extractions. Un événement qui devrait avoir lieu en 2018, si tout va bien. Car pour l’heure, cette partie de la mission n’est pas garantie à 100%: «Nous avons besoin de plus d’argent», car «nous rencontrons des problèmes de coûts, a récemment déclaré Jan Wörner, le nouveau directeur de l’ESA. Il nous faut un nouveau soutien de certains [de nos] Etats membres», pour assurer la part européenne de 1,3 milliard d’euros. Sans quoi le décollage pourrait être repoussé à 2020, soit la prochaine «fenêtre» orbitale idéale entre la Terre et Mars. Ce qui ne constituerait qu’une énième péripétie pour ce projet qui est vite devenu très cher et a été sauvé par un partenariat avec la NASA, avant que celle-ci ne se désengage finalement au profit de Roscosmos.

Jorge Vago, lui, ne se laisse pas déstabiliser par ces quelques bémols: «Avec ExoMars 2018, pour la première fois, nous allons nous intéresser à la troisième dimension, celle de la profondeur. C’est très important, car c’est sous la surface martienne, en profondeur, que l’on a les meilleures chances de trouver des preuves d’une possible vie passée sur Mars.»