Dès janvier 2017, j’ai participé aux réflexions qui ont conduit à la fondation du nouveau média en ligne Heidi.News, dont j’étais actionnaire fondateur. Responsable des contenus scientifiques et liés à la santé, j’ai géré le Flux dès ses débuts et assuré le poste d’adjoint à la rédaction en chef.

HEIDI.NEWS

Fondé en 2019 à Genève, Heidi.news est un média d’information en ligne qui propose du journalisme de précision. Il publie des actualités quotidiennes, des newsletters thématiques et des grands reportages et enquêtes en Suisse et dans le monde. Heidi.news aborde des domaines variés tels que sciences et climat, innovation, santé, économie et éducation. C’est un média financé par ses lecteurs, sans publicité.

Heidi.news est un média financé par ses lecteurs, sans publicité. Il propose différentes formules d’abonnements payants ainsi que les revues des Explorations en version imprimée, vendues à l’unité.

–> Site de Heidi.News

–> Premier document de présentation de Heidi.news: Présentation_One_Pager_180504

Article publié dans la revue Horizons le 5 septembre 2019

«Ce ne sont plus des beaux textes, mais le contenu est de qualité»

Lancé le 2 mai 2019, le nouveau média romand Heidi News a fait un choix atypique pour sa première rubrique: la science. Quelque 2000 personnes ont acheté un abonnement au prix de 160 francs par an. Olivier Dessibourg, cofondateur et rédacteur en chef adjoint, se dit optimiste.

Horizons: Comment va Heidi News?

Olivier Dessibourg: Très bien. C’est comme une source qui déborde: nous avons plein d’idées et d’entrain.

La dizaine d’articles publiés chaque jour combine contenus originaux et reprises d’autres médias. Pourquoi ce mélange?

La rédaction est semblable à un radar qui capte les bruits venant du monde scientifique. Nous approfondissons les nouvelles les plus fortes, ce qui envoie un signal fort. Les nouvelles plus faibles sont retransmises telles quelles – un tweet peut parfois suffire. Nous nous voyons comme des curateurs: nous sélectionnons pour nos lecteurs ce qui est essentiel.

Votre média souligne qu’il se veut entièrement au service de ses lecteurs, qui doivent aussi assurer son financement.

Qui offre un journalisme de qualité doit pouvoir en vivre. L’information de haut niveau n’est pas gratuite. Et 160 francs, ce n’est pas beaucoup. Nous ne croyons pas à la publicité: 80% de ses revenus vont à Google et à Facebook. Entrer dans cette compétition n’est pas sensé. Voilà pourquoi nous misons sur les abonnements. En outre, des privés ont investi un million de francs. Mais nous devons déjà réunir l’argent pour la deuxième phase. Dans ce but, nous prévoyons la création d’une fondation, entre autres. Les textes sont fortement balisés, avec des formules telles que «Pourquoi c’est important ».

Les lecteurs ont-ils vraiment besoin de cela?_Ils l’apprécient. Aujourd’hui, 80% des articles sont lus sur des smartphones, et presque personne ne lit un texte continu de 8000 signes sur son mobile. Nous imaginons comment nous brieferions un CEO pour une séance où il devra expliquer en cinq minutes un problème complexe. Nous avons donc libéré les textes de tout ce qu’on y trouve d’habitude: un début captivant, des transitions élégantes. Ce ne sont plus des beaux textes, mais le contenu est de qualité.

Mais c’est la voie contraire qui est suivie par vos «Explorations», publiées en plusieurs épisodes qui sont tous très longs. En définitive, sur quoi misez-vous?

Sur les extrêmes. Tout ce qu’il y a entre les deux est éliminé. On veut soit lire une grande histoire sur son ordinateur ou sa tablette, soit les dernières news sur son smartphone.

Heidi News se concentre pour l’instant sur la science. Vous voulez lancer une nouvelle rubrique tous les six mois. Jusqu’à quel point pensez-vous vous étendre?

Nous cherchons des sujets de niche pour lesquels il existe une communauté. Nous avons commencé par la science, mais ne voulons pas nous limiter à elle.

Au fait, pourquoi «Heidi»?

Ce nom est évidemment une marque de Swissness. Mais réduit à ses consonnes, il donne HD, ou High Definition. C’est aussi notre logo. Nous offrons un journalisme HD. Le nom ne plaît pas à tout le monde. Mais on ne l’oublie pas.

Article publié le 17 décembre 2018

Pourquoi il faut miser sur un journalisme scientifique ambitieux

Olivier Dessibourg

Les sciences et technologies sont partout autour de nous. Fin novembre, l’annonce de la naissance de bébés modifiés génétiquement en Chine — encore non publiée scientifiquement — a montré une fois de plus à quel point les avancées scientifiques façonnent nos sociétés, nos économies et même le futur de nos démocraties.

Qui d’entre nous resterait insensible à la possibilité de choisir certaines caractéristiques physiques ou mentales de ses futurs enfants? Ce genre de percées interroge notre éthique et notre intimité.

Pour le meilleur et parfois le pire, les sciences sont un moteur fondamental de l’évolution du monde. Il est urgent et crucial qu’elles retrouvent leur juste place dans les médias.

C’est la raison pour laquelle Heidi.news a choisi symboliquement de démarrer son projet avec la science.

Mais pas de n’importe quelle manière!

Voici pourquoi, en 8 raisons:

1.

Il faut parler de science, ce sujet passionne les lecteurs! Lorsqu’on leur pose la question — notamment via ces vastes sondages que sont les Eurobaromètres ou le Baromètre scientifique suisse — une grande majorité des Suissesses et Suisses se disent (très) intéressés par les sciences et les technologies. Ces mêmes personnes expriment aussi leur difficulté à être bien informées sur ces sujets. Ce sera toute la mission d’un média comme Heidi.news!

2.

Aux journalistes de recadrer les promesses extravagantes. Parfois, des extrapolations sensationnelles s’adossent aux projets scientifiques. Comme dans le cas de «percées» annoncées dans la lutte contre le cancer, jusqu’à scander la fin de cette maladie. Au-delà de l’écho médiatique qu’elles suscitent, ces extrapolations desservent le plus souvent la science. Comme elles ne se confirment pas (toujours), elles entament la confiance du public envers tous les scientifiques.

Il arrive que ces exagérations soient le fait de scientifiques avides de notoriété — comme peut-être dans le cas des bébés modifiés génétiquement en Chine. Le plus souvent, elles résultent d’équipes de communication de plus en plus pléthoriques qui proposent des résumés très simplifiés car devant être compris par des journalistes de moins en moins spécialisés. Or la complexité de la science mérite d’être prise à bras le corps. Chez Heidi.news, la complexité du monde sera notre matière première.

3.

En science, les «fake news» existent aussi et doivent être combattues.Elles sont d’autant plus difficiles à repérer et vérifier qu’elles concernent justement des domaines ardus. Et pour les contester, il faut connaître les «codes de fabrication» des savoirs scientifiques. Les dégâts des «fake news» scientifiques n’en sont que plus graves, comme le montrent les débats trompeurs sur la vaccination. Nombre de rédactions ne sont pas ou plus en capacité de décoder ces fausses informations, et de ce fait leur servent de caisse de résonance.

4.

Le « copier-coller » de communiqués de presse scientifiques dans les médias est une plaie. Il se produit pour deux raisons. La première, c’est l’appréhension des journalistes généralistes à traiter des sujets considérés comme abscons. La seconde tient probablement aux réminiscences d’une époque où la science — celle des blouses blanches — faisait autorité. Et où les communications scientifiques étaient prises pour argent comptant.

5.

Les journalistes ne doivent pas devenir des «passe-plats». Ils doivent au contraire garder un scepticisme sain, ne pas faire de la science un dogme, mais toujours s’interroger, creuser, confronter, enquêter, contextualiser et citer leurs sources. Au même titre qu’ils le font dans d’autres domaines, de l’économie à la politique en passant par le sport. La rigueur et les bonnes pratiques journalistiques ne doivent pas s’arrêter au seuil des laboratoires.

6.

Il faut raconter comment se fait la science. Expliquer ses règles de fonctionnement, en soulignant les cas où elles ne sont pas respectées.

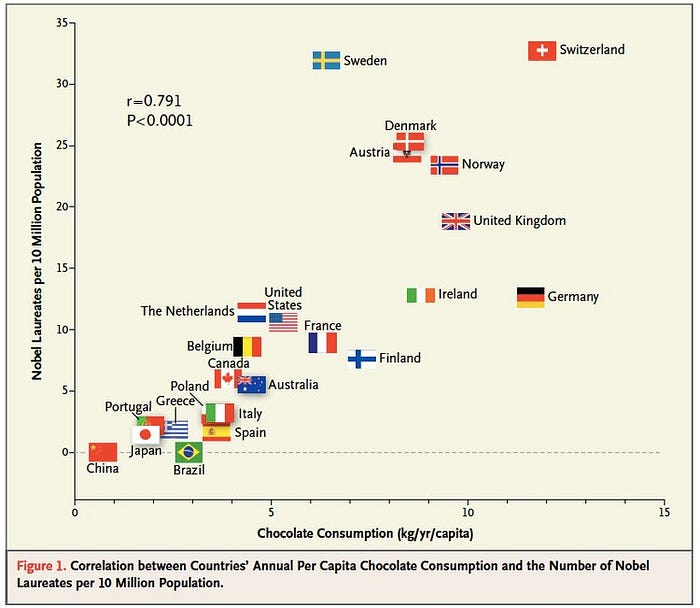

Prenez les études qui confondent corrélation et causalité, comme celle visant à démontrer un lien entre la consommation de chocolat et le nombre de Prix Nobel dans un pays. La Suisse, où l’on engloutit des montagnes de cacao, héberge aussi un grand nombre de scientifiques auréolés. De quoi conclure que manger du chocolat rend intelligent?

Reposant sur des statistiques irréprochables, publiée dans un journal de référence, cette étude a été reprise par les médias du monde entier. Or, son auteur avait intentionnellement surinterprété ces chiffres pour, avec la complicité de la revue en question, souligner l’ampleur du problème dans les médias.

De fait, la «publication dans une revue scientifique», argument souvent utilisé pour cautionner l’emballement médiatique, ne suffit pas. Il y a plus de 25’000 revues scientifiques dans le monde, souvent en concurrence les unes avec les autres, dont certaines n’ont pas le sérieux de celles qui font référence, Science, Nature, New England Journal of Medicine, etc. Au journaliste de trier.

7.

La dictature de l’embargo maintient dans leur confort les journalistes, avec leur bénédiction. Les prestigieuses revues proposent aux journalistes de consulter en primeur les études qu’elles publient, mais leur imposent en retour un première date possible de publication, le fameux «embargo».

Cet accord donne aux journalistes quelques jours pour analyser les travaux scientifiques en question, faire réagir des experts, les mettre en contexte — une démarche évidemment positive. Mais qui a l’inconvénient d’uniformiser les contenus diffusés dans les médias, tous les journalistes travaillant en parallèle sur les mêmes percées.

Pour qui se donne le temps et les moyens d’être curieux, les milliers de revues recèlent, loin des embargos, des recherches moins clinquantes qui sont autant d’excellents sujets.

8.

Trop discrets, les scientifiques aussi doivent peser dans le débat public.Ils sont invités à investir les espaces rédactionnels, les tribunes d’opinions, le « courrier des lecteurs », pour contrer eux-mêmes la désinformation scientifique, les coups d’éclat sans lendemain et les théories de charlatans. Le public, les médias et la science auraient beaucoup à y gagner.