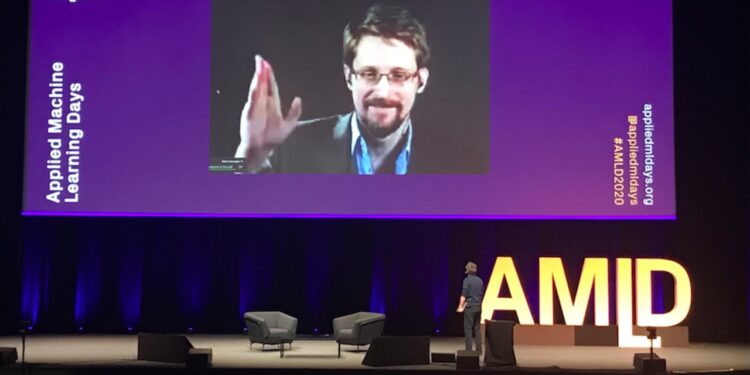

En collaboration avec Sarah Sermondadaz et Sophie Gaitzsch | Ce fut sans conteste le clou du spectacle. Parmi le déluge d’invités de haut niveau, Edward Snowden a pris la parole lundi soir aux Applied Machine Learning Days (AMLD) de l’EPFL. C’est de Moscou, par caméra interposée, qu’il s’est exprimé pour encourager le millier de participants encore présents à s’engager pour la liberté des sociétés.

Pourquoi c’est intéressant. En révélant les détails de programmes de surveillance de masse américain et britannique en 2013, l’ancien employé de la CIA et de la National Security Agency est à l’origine de la plus grande fuite de documents top secret de l’histoire. Inculpé aux Etats-Unis notamment pour espionnage, il vit en exil en Russie depuis 2014. A l’occasion de la publication de ses mémoires en septembre 2019, Edward Snowden avait fait part de ses inquiétudes face au développement de l’intelligence artificielle. Heidi.news, partenaire des AMLD2020, reproduit ici les points principaux développés par Edward Snowden. Dans la deuxième partie de son intervention, l’Américain a répondu aux questions de Marcel Salathé, organisateur de l’événement. Nous rapportons aussi l’essentiel de cet entretien.

L’utopie aux origines de l’Internet. «Les pionniers du net étaient libres de choisir leur propre nom, leur pseudonyme. Les gens portaient un masque, éventuellement celui de l’anonymat. La création se déroulait de façon coopérative plutôt que par la compétition. Mais Internet est méconnaissable aujourd’hui. Et j’ai l’impression que cela résulte d’un choix délibéré de quelques privilégiés. Après la bulle Internet des années 2000, les sociétés ont réalisé que les gens se connectaient, et que la connexion entre humains pouvait être monétisée, alors que la plupart d’entre eux aspiraient à communiquer avec leurs proches. Les sociétés privées se sont mises entre deux, et ont mis en place une forme de capitalisme de surveillance. Au départ, nous avions cru conserver la propriété de nos données sur Facebook ou Gmail. Mais peu d’entre nous ont compris qu’elles ne nous appartenaient déjà plus.»

Qu’est-ce qui a changé depuis 2013? «Nous avons des nouveaux produits et des nouvelles plateformes, des nouvelles excuses des entreprises. Mais la différence la plus importante, c’est que même les enfants comprennent que si à l’époque, nous nous réunissions dans le salon pour regarder les écrans, aujourd’hui, nous regardons toujours des écrans, mais les écrans, aussi, nous regardent!»

Le Règlement européen sur la protection des données (RGPD)? Il n’existe pas. «Aujourd’hui, on peut suivre à la trace, via leurs données mobiles, même le président américain et ses proches. Il faut qu’on réalise que les données se trouvent, s’achètent, et même se combinent d’une façon que personne n’avait jamais envisagé. Nous sommes observés, mesurés, quantifiés: tout le monde peut vous enregistrer tout le temps car il n’y a pas de véritable interdiction. Alors bien sûr, vous pouvez me parler du RGPD [le Règlement Général sur la Protection des Données, entré en vigueur dans l’UE en avril 2016]. Mais c’est comme s’il n’existait pas! Les pénalités infligées (4% du chiffre d’affaire d’une société privée) ne sont pas assez élevées. La loi n’est pas assez forte. Le problème, ce n’est pas les données, c’est la collecte de données. Et le problème clé, c’est celui du consentement à cette collecte.»

Au mépris des lois. «Ce que nous allons voir de plus en plus dans le contexte de l’intelligence artificielle, c’est le mépris de la loi par des grandes entreprises qui connaissent la loi, qui disposent de dizaines de conseillers légaux. Ils savent qu’ils la violent! Mais ils savent aussi que les gouvernements ont peu de moyens d’agir contre eux. Et ils savent que quand ce jour arrivera, ils auront déjà largement atteints leurs buts.»

Le manque de «data litteracy» (culture des données). «Il résulte de l’asymétrie entre le public et les entreprises ou les gouvernements. Le RGPD requiert que les données vous concernant vous soient accessibles sur simple demande. Mais les GAFA y répondent-ils toujours de façon compréhensible pour l’utilisateur lambda? Non. Pourquoi? Car ces firmes n’ont aucune obligation légale de fournir quelque chose de compréhensible à tous.»

Consentement et profitabilité. «Nous avons encore un autre choix, et il manque singulièrement à la conversation publique sur le sujet. Je pense que sur ce point, les gouvernements et les acteurs privés ne sont pas en conflits. Leur point commun est de bénéficier de l’exploitation des données privées du public. La vraie question, c’est: comment pouvons-nous donner un consentement éclairé? La question est semblable à celle du don d’organe. Nous devrions montrer aux gens les conséquences de ce qu’ils font, et leur demander, lorsqu’ils s’apprêtent à partager quelque chose: êtes vous vraiment sûr? Mais cette approche n’est pas rentable… en tout cas pour l’instant.»

Surveillance et intelligence artificielle. «Lorsqu’on dispose, comme c’est le cas aujourd’hui, de la liste de ce que vous avez acheté, de la liste de vos voyages… on peut réaliser toutes sortes d’inférences probabilistes, par exemple sur le risque que vous soyez un jour criminel. Mais le problème, c’est que ces systèmes créent des faux positifs ou des faux négatifs. Ce n’est pas parce qu’un ancien militaire achète des couteaux pour voir ses enfants que c’est un criminel: si c’est le jour d’Halloween, le plus vraisemblable est que ce soit pour sculpter des courges. Le problème de la surveillance globale à l’âge du machine learning, c’est que l’analyse humaine est une ressource rare. Au bout de l’entonnoir, on se retrouve à devoir trier des conclusions dont beaucoup ne sont pas pertinentes… Le problème de fond, c’est qu’on a créé une base de données globale et permanente, mais qu’on ne sait pas comment la gérer.»

SESSION DE QUESTIONS-REPONSES, gérée par Marcel Salathé

Pourquoi n’avez pas perdu votre optimisme que tous ces problèmes peuvent encore être résolus?

Edward Snowden: La source de mon optimisme est simple. Il y a une constante dans le monde entier: les jeunes sont les plus sensibles à la question de la vie privée. Mais ils se sentent impuissants. Ils ne peuvent pas réformer Facebook mais n’ont pas d’autre choix que d’être connectés à ces systèmes. Dire que parce que les gens participent ils ne sont pas sensibles à la manière dont ces système leur fait du mal est faux. J’ai confiance en la capacité humaine de résoudre les problèmes. Le problème, c’est que le combat est inégal. Mais il y a des gens qui réfléchissent et cherchent des solutions. Le jour où les gouvernements et les entreprises constateront que des solutions émergent pour un espace privé pour réfléchir, échanger, collaborer avoir des opinions politiques, ils feront des concessions s’ils ne veulent pas se faire évincer.

Qu’est-ce qui a changé dans la technologie globale depuis vos révélations en 2013? Etes-vous inquiets que de nouveaux outils soient utilisés par les Etats ou des compagnies privées? Quel rôle peut jouer le machine learning pour ne pas encore plus péjorer le problème?

C’est une question difficile. D’une certaine façon, la réponse est au-delà de mon expertise. Je crois que l’on sait que l’on est observé. Ce que l’on peut faire, en revanche, c’est perturber les jeux de données, d’une certaine façon, en créant de fausses données. En se présentant comme une femme si on est un homme, ou avec une profession différente… C’est une forme de réponse émergente. Cela dit, il y a des raisons de s’inquiéter. Les partis politiques utilisent les réseaux sociaux pour essayer d’influencer les gens, peut-être même identifier les gens qui songent à créer leur propres partis, ou même à mener des révolutions. Historiquement, les révolutions commencent souvent par les étudiants. Techniquement, il est vraisemblable de détecter l’activité politique chez les jeunes gens. Et pour les Etats, d’en faire ensuite ce qu’ils souhaitent, pour maintenir la stabilité de leur régime actuel.

«Ce que disent les politiciens, et les cadres des grandes sociétés du numériques, c’est que la vie privée (privacy) n’existe plus.»

Quelles sont les mesures les plus basiques que chacun devrait prendre, et que la plupart des gens ne prennent pas?

Les conseils spécifiques qu’on peut donner vieillissent un peu. Mais les principes de base sont toujours les mêmes: il faut par exemple comprendre comment fonctionnent les principes de base des réseaux de téléphonie, ou de connectivité des réseaux internet. Comment se fait-il que, quand vous appelez quelqu’un, ce soit bien la personne que vous cherchez qui réponde? Ce ne sont pas des concepts techniques si difficiles à comprendre. Le réseau téléphonique peut localiser tous les numéros de téléphones partout dans le monde. Si vous y pensez: c’est justement le genre d’informations qui ne devrait pas perdurer dans les temps. Mais ce qu’on a oublié dans cette quête effrénée des données, c’est ce désir d’oubli. C’est ce qu’on a perdu: la valeur de l’oubli et la vertu du pardon.

Il peut être décourageant d’essayer [de comprendre ou de réagir]. Les gens cessent de vouloir essayer de nouvelles choses. La liberté de penser, de religion… tout cela ne signifie plus grand-chose. En anglais, que signifie «propriété privée»? Que, par défaut, la propriété ne vous appartient pas à vous, mais à la société. D’ailleurs, ce que disent les politiciens, et les cadres des grandes sociétés du numériques, c’est que la vie privée (privacy) n’existe plus.

Que répondez-vous à la fameuse assertion, que vous avez sans doute entendue des milliers de fois: «Je n’ai rien à cacher, pourquoi devrais-je m’inquiéter?»

La vie privée, ce n’est pas cacher quelque chose. D’ailleurs, il est très étrange que cet argument, qui vient de la propagande de Joseph Goebbels, soit constamment utilisé. Les droits existent pour protéger la minorité de la majorité. La protection des données (privacy) protège les gens qui ont des nouvelles idées, des idées avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord. Ces idées, tant qu’elles ne sont pas nuisibles, doivent être possibles. C’est de là que vient le progrès. Si vous dites que vous n’avez rien à cacher, vous vous soumettez aux autres. Vous n’êtes pas censés justifier pourquoi vous avez droit à une vie privée dans la société. C’est aux gouvernements de justifier leurs violations de vos droits. Ceux qui essaient de soumettre les individus de cette manière illustrent que le droit à la vie privée ne protège pas seulement la société, elle protège notre âme.

«Il n’y a pas de héros, mais seulement des choix héroïques.»

Vous êtes un des experts mondiaux de ce domaine. N’avez-vous jamais souhaité partager tout votre savoir, par le biais d’un cours en ligne par exemple?

Je ne suis pas un si grand expert que cela. Pour un lanceur d’alerte, l’important n’est pas qui vous êtes, mais ce dont vous êtes le témoin. Parfois, vous en savez assez – et pouvez le prouver – pour révéler quelque chose au grand public. Il y a là un parallèle avec le monde de la recherche: vous pourriez exploiter votre savoir pour en faire un avantage personnel, mais vous préférez le partager avec la communauté. Il n’y a pas de héros, mais seulement des choix héroïques. On se retrouve toujours à une ou deux décisions de cette responsabilité-là dans la société. Mais en se réjouissant que quelqu’un d’autre ait eu ce courage, on s’enlève notre propre pouvoir. Quiconque d’autre aurait pu faire ce que j’ai fait. Nous avons tous un rôle à jouer. A la fin de la journée, on doit tous se lever pour une cause.

Si vous pouviez parler aujourd’hui au jeune homme que vous étiez en 2013, que lui diriez-vous?

On me demande souvent si j’agirais différemment. Ce n’est pas le cas. Je suis à l’aise avec ma décision. Mais un conseil? (Réfléchit.) Il faut comprendre à quel point la situation était terrifiante. J’étais soudain embarqué dans des enjeux tellement plus grands que moi! Ce que je me dirais, c’est: «tu n’es pas seul». Les premiers jours, je pensais que l’histoire ferait long feu en deux semaines, et que l’on m’oublierait. Mais regardez: nous sommes là aujourd’hui. Ce simple fait est une source d’espoir. Personne ne peut résoudre de tels enjeux seul. Mais il faut apporter sa brique à l’édifice, à une action collective. Ainsi, nous créons des bases plus solides pour un meilleur avenir.

Don’t stay safe. Stay free!