![]()

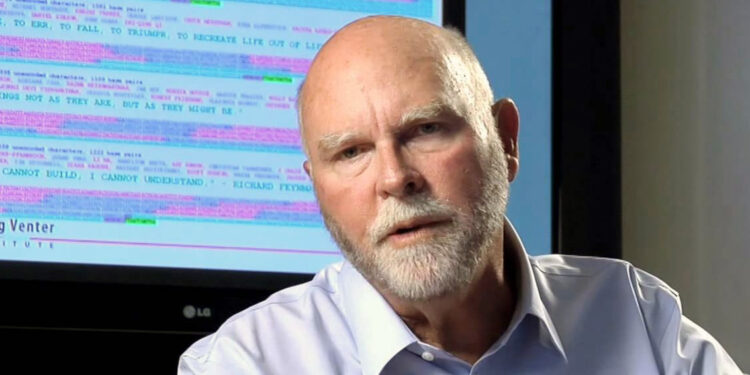

Le généticien Craig Venter s’est allié à Novartis pour produire des vaccins à l’aide d’une méthode novatrice: la biologie synthétique. Rencontre exclusive lors de son récent passage à Berne

Recréer la vie. Ou du moins utiliser les parties constitutives des cellules comme des circuits électriques, qu’on introduit dans un autre organisme vivant, afin de lui attribuer des fonctions qu’il n’avait pas sinon, tel produire des biocarburants ou des molécules thérapeutiques. Bref, manipuler à la manière d’un ingénieur les systèmes biomoléculaires et les capacités cellulaires pour diverses applications: c’est l’idée générale de ce domaine en pleine expansion qu’est la biologie synthétique.

L’un de ses pionniers est Craig Venter. En mai 2010, cet Américain est parvenu à reconstruire de novo, comme on joue aux Lego, le code génétique d’une bactérie (appelons-la A) en alignant à l’aide d’instruments les briques de base biologiques qui constituent son ADN, comme on enfile des perles sur un collier. Puis son équipe a inséré ce génome dans l’enveloppe d’une autre bactérie B. Celle-ci a lu ce nouveau programme génétique, s’est transformée puis s’est mise à se répliquer en bactérie A!Depuis, ce spécialiste de la génomique – il a coséquencé le génome humain en 2000 – ne cesse d’avancer de nouvelles idées, notamment dans le domaine médical. Il était à Berne il y a peu, invité par l’ambassadeur américain Donald Beyer à débattre avec des scientifiques suisses. Le Temps l’a rencontré en exclusivité.

Le Temps: Comment se porte la bactérie «artificielle» que vous avez «reprogrammée» l’an dernier?

Craig Venter: Bien. Les cellules des lignées permanentes que nous avons «créées» se répliquent toujours, lorsqu’on le souhaite. Car nous ne les laissons pas se dédoubler à l’infini, mais nous les figeons en les congelant, et les réchauffons lorsque nécessaire pour nos expériences. Il est trop tôt, même après des milliards de réplications, pour qu’apparaissent des changements génétiques majeurs issus des mécanismes de ces démultiplications.

– Quelle est l’étape suivante?

– La bactérie reprogrammée en 2010 ne contenait pas de noyau cellulaire. Depuis quelques mois – et c’est là une information exclusive – nous reproduisons l’exercice sur des cellules d’eucaryotes (dotées d’un noyau, ndlr), celles d’une algue. Avec nos appareils, nous avons synthétisé son ADN. Le défi est de greffer ce code génétique dans le noyau d’une cellule, ce qui est extrêmement plus complexe. Mais nous savons comment faire. Je ne peux vous en dire plus, car nous aimons communiquer nous-mêmes nos résultats… Par ailleurs, nous tentons de définir la quantité minimale de gènes nécessaires pour qu’un organisme vive.

– On prédit une révolution dans la médecine grâce à la biologie synthétique. Dans quels domaines?

– Celui des vaccins par exemple, qui avance vite. Nous avons développé avec Novartis le premier vaccin contre la méningite B basé sur un génome synthétique. Les essais cliniques de phase III viennent de s’achever en Europe et l’on se dirige vers une homologation. L’idée était de comprendre les éléments de base génétiques impliqués. Il s’agit de la fin d’un travail de longue haleine de 15 ans. Concernant la grippe saisonnière par contre, le processus de développement doit être d’une année…

– Vous avez fondé l’an dernier Synthetic Genomics Vaccines, entreprise avec laquelle vous avez conclu un accord avec Novartis pour produire un «vaccin antigrippe synthétique». Comment fonctionne-t-il?

– Avec la technique habituelle basée sur l’utilisation massive d’Å“ufs, il faut au minimum trois à six mois pour fabriquer les quantités de vaccins nécessaires. La grippe A(H1N1) s’est avérée moins virulente que prévu en 2009. Mais imaginez que la pandémie ait eu la gravité qu’on lui avait prédite, des dizaines de millions de personnes auraient été touchées… Le temps est donc crucial pour contrer les maladies émergentes. Aujourd’hui, les fabricants de vaccins dépendent, pour produire les doses vaccinales, de l’Organisation mondiale de la santé, qui identifie puis distribue des références vivantes du virus saisonnier en circulation.

Avec Novartis, nous développons par contre une banque de «souches de virus synthétiques»: pour chaque nouvelle souche virale, nous synthétisons en laboratoire son code génétique, et nous stockons ces informations. En cas de pandémie, dès que nous connaîtrons l’identité exacte du virus impliqué (qui est souvent le fruit d’un métissage de souches existantes, ndlr), nous pourrons alors aussitôt, par cette technique qu’on appelle désormais la «vaccinologie inverse», refabriquer synthétiquement le patrimoine génétique de ce virus, isoler ce dernier, puis l’utiliser à grande échelle pour produire le vaccin.

– De quelle manière?

– Grâce à la technique des cultures cellulaires; Novartis vient d’ouvrir une usine idoine valant plusieurs milliards de dollars en Caroline du Nord (Etats-Unis). L’idée est de ne plus faire proliférer le virus dans des Å“ufs – une méthode vieille d’un siècle, et très lente – mais dans des cellules (de rein de chien, ndlr). Cela nous permet d’optimiser la production de vaccin. Et surtout de gagner beaucoup de temps.

– L’an dernier, vous annonciez que l’on pourrait voir arriver ces nouveaux vaccins en 2011 déjà…

– Nous avions précisé qu’il faudrait deux ou trois ans. Actuellement, nous faisons des premiers tests en collaboration avec le gouvernement américain: ce dernier nous envoie des séquences virales, nous synthétisons leur génome, produisons le vaccin approprié et le testons.

– Et cela fonctionne-t-il?

– Oui. Toute la procédure dure encore actuellement une semaine. Nous voulons réduire ce laps de temps, et le faire passer à deux jours. Du coup, la production massive de vaccins pourrait alors être réduite à environ deux mois.

[Download not found]