![]()

Il est derrière la subjuguante visualisation du trou noir dans le film «Interstellar»: le physicien de 76 ans est une star de la vulgarisation, candidat au Prix Nobel

Perfecto et jeans, crâne rasé, barbichette de hipster poivre et sel: sur une vidéo de YouTube, questionné par un journaliste de Time, Kip Thorne a tout d’une star, rien d’un astrophysicien parmi les plus célèbres au monde. Agé de 76 ans, ce professeur émérite au California Institute of Technology (Caltech) est pourtant aussi connu des théoriciens de la relativité générale, dont il est l’un des plus brillants représentants, que des cinéphiles. Il a en effet servi de consultant pour mettre en images Gargantua, le trou noir du film Interstellar, en 2013.

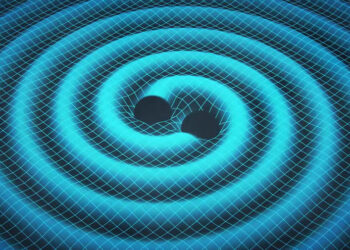

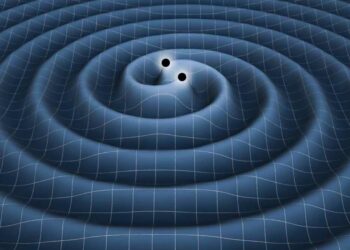

Boucles de gravité quantique, trous de ver, univers multiples: autant de concepts fantasmagoriques qui n’ont plus de secrets pour lui, et dont il aime parler. Surtout, Kip Thorne a connu son heure de gloire en février 2016, lorsque a été annoncée, après des décennies de traque, la découverte d’ondes gravitationnelles, ces vagues dans l’espace-temps prédites en 1916 par Einstein. Des concepts cosmiques sur lesquels il a beaucoup travaillé, autant en théorie qu’en pratique: c’est entre autres grâce à ses travaux qu’a pu être construit le détecteur LIGO, l’instrument qui a permis de mettre au jour ces ondes. De quoi révolutionner l’astrophysique!

Récipiendaire de moult prix, Kip Thorne était à Genève il y a peu pour y ajouter celui de la Fondation Tomalla, qui distingue tous les trois ans avec 100 000 francs des physiciens de pointe dans les recherches sur la gravitation. La reconnaissance à son égard atteindra peutêtre son apogée mardi, puisqu’il figure en tête de liste des candidats aux Prix Nobel, qui seront annoncés la semaine prochaine.

Le Temps: Dans l’un de vos livres, vous qualifiez l’héritage scientifique d’Einstein de «sulfureux». En quoi l’est-il?

Kip Thorne: Il y a plus d’un siècle déjà, Einstein a fait des prédictions très étranges et difficiles à accepter pour les physiciens. Par exemple au sujet des trous noirs; ces objets fascinants ne sont pas faits de matière, comme vous et moi. Ils sont constitués d’espace-temps courbé, ou enroulé sur lui-même. C’est ardu à imaginer. Mais ce qu’il faut en retenir, c’est que ce sont des objets qui exercent une force d’attraction si forte que, en deçà d’un seuil appelé «horizon», plus rien (même pas la lumière) ne peut sortir. Sauf dans Interstellar… (rires). Les équations qui les décrivent sont si belles mais aussi si étranges qu’elles n’ont été vraiment comprises que dans les années 1960.

Et qu’en est-il des ondes gravitationnelles?

Expliquer ces ondulations, qui sont comme des vagues à la surface d’un étang qui serait l’espace-temps, se fait de manière plus naturelle, plus acceptable. Même si les mathématiques sous-jacentes restent très subtiles. Einstein émettait des doutes sur leur existence.

Avec leur découverte, vous lui avez donné raison. Comment se sent-on après avoir validé les pensées d’Einstein?

Je n’ai été que l’un des théoriciens qui ont éliminé ses doutes, du moins sur le plan théorique. Au début, j’étais très sceptique sur le fait qu’on puisse découvrir ces ondes gravitationnelles. Puis, après avoir planché longtemps sur les calculs, je me suis convaincu que c’était possible, avec des détecteurs extrêmement sophistiqués. Il a fallu pour cela, avec un millier d’ingénieurs, développer des technologies qui n’existaient alors pas. Et ensuite des décennies de labeur pour faire fonctionner ces instruments si complexes et précis, tant ces ondes ont des effets infimes. Mais je n’avais plus d’hésitations; j’étais juste exagérément optimiste sur l’agenda, en partie car j’avais sous-estimé les difficultés à obtenir l’argent nécessaire. Lors de l’annonce de la découverte, j’ai ressenti une satisfaction profonde, mais pas d’excitation, car je réalisais que j’avais consacré tant d’efforts dans la bonne direction. Mes acolytes du projet, Ron Drever (Caltech) et Rainer Weiss (MIT de Boston), eux, étaient très soulagés, car ils avaient jadis convaincu la Fondation nationale des sciences (NSF) et le Congrès américain d’investir 1,1 milliard de dollars dans le projet, mais n’avaient jusque-là rien à montrer… Pour les jeunes scientifiques enfin, qui n’avaient pas connu toutes ces étapes, cette découverte a été euphorisante.

Maintenant que ces ondes tant recherchées ont été trouvées, les futurs instruments idoines sont-ils encore justifiés?

Le détecteur LIGO est comme le premier télescope optique de Galilée: il n’a pas empêché d’en construire des plus puissants, jusqu’au télescope spatial Hubble. Nous en avons alors appris bien davantage sur l’Univers, en ouvrant de nouveaux champs du spectre d’observations (ondes radios de l’Univers profond, rayons-X, etc.). Avec les détecteurs d’ondes gravitationnelles à venir, dont celui nommé Lisa [qui pourrait être lancé dans l’espace vers 2030], on gagnerait jusqu’à un facteur 10 000 dans la précision de nos observations.

Qu’allez-vous pouvoir étudier?

La collision de deux trous noirs par exemple. Il faut savoir que ces objets, comme des tornades, distordent l’espace dans leur proche voisinage. Et dedans, l’espace est enroulé dans le sens des aiguilles d’une montre au «pôle Nord» du trou noir, et dans l’autre sens à son «pôle Sud», créant ainsi deux vortex. Or, lorsque deux trous noirs se mélangent, il devrait y avoir quatre de ces vortex, mais deux disparaissent… C’est un comportement merveilleusement fascinant et non connu. Pour étudier ce genre de phénomène, nous créerons des simulations sur ordinateur, pour comparer les résultats avec ce qu’on observera dans les détecteurs repérant les ondes gravitationnelles qui sont générées lors de la fusion de trous noirs.

Comment avez-vous transformé ces équations en images, pour le film «Interstellar»? Et à quel point les images du trou noir, dont rien n’est pourtant censé sortir, sont-elles réalistes?

La vision du trou noir présentée est tout à fait réaliste, si l’on assume que l’on se trouve en présence d’un disque d’accrétion de matière particulier. De mon côté, j’ai travaillé durant plusieurs mois avant de fournir des équations mathématiques décrivant comment des rayons de lumière voyagent de leur source, à travers le voisinage du trou noir, jusqu’à une caméra placée derrière. Les médiamaticiens de la société britannique Double Negative ont ensuite passé six mois à construire ces images, point par point. Ce fut extrêmement complexe. A tel point que nous avons même publié notre méthode de travail dans une revue spécialisée.

Dans le film, on voit le vaisseau entrer et sortir du trou noir. Souscrivez-vous à tous les éléments scientifiques présentés dans la version finale?

Il y a là trois types de sciences. D’abord, les «absolues vérités», telles les images des trous noirs. Puis des «spéculations», des concepts dont on pense qu’ils sont possibles, mais sans le savoir vraiment. Par exemple, notre Univers existe-t-il dans une cinquième dimension, autre que les quatre habituelles (trois pour l’espace, une pour le temps)? Il y a des raisons de le croire, mais pas de preuve. Enfin, il y a les «suppositions bien informées», des idées scientifiques qui sont quasi certaines. Ainsi, dans un trou noir, il existerait selon les équations trois «singularités», des endroits où la gravitation est si intense que tout est absolument distordu, que toutes les théories physiques deviennent caduques. Il faudrait pour l’affirmer entièrement des simulations informatiques très précises qui n’ont pas encore été menées. Mais le film montre que le héros touche une de ces singularités.

Qu’en est-il du fameux trou de ver, aussi évoqué?

Les trous de ver sont des raccourcis spatio-temporels permettant de voyager d’un coin à un autre de l’Univers; il s’agit de «spéculations», mais dont une description mathématique sort des équations d’Einstein. Si l’on est proche de l’une des extrémités de ce tunnel, on devrait voir, comme dans une boule de cristal, un point de lumière, qui correspond à la lumière provenant de l’autre bout. Donc le trou de ver agit comme une fibre optique pour transporter une image d’un endroit à un autre, cette fibre empruntant pour cela une cinquième dimension de l’espace, qui permet d’aller plus vite.

Donc de voyager dans le temps, dit-on. Et vous, que changeriez-vous de votre passé si vous pouviez emprunter un trou de ver?

(Rires). Je ne pense pas qu’on puisse changer le passé en empruntant un trou de ver, comme dans la science-fiction. Tout au plus peut-on observer passivement ce qu’il s’y passait, et glaner des informations perdues dans l’histoire. Impossible donc d’aller tuer votre grand-père… (même si l’on n’en est pas sûr à 100%). De même pour le futur: l’histoire que vous expérimenteriez serait théoriquement la même que celle vécue par les gens sur le fil normal du temps. C’est juste que, si ces événements ont lieu loin dans le futur, vous auriez une chance de les voir.

«Interstellar» est un fantastique vecteur pour parler de science. Après 2h49 de pellicule, qu’en retiennent les spectateurs?

Cela les inspire, lorsqu’ils apprennent que nombre d’éléments se basent sur de la vraie science. C’est ce que je voulais en participant au scénario: atteindre un large public pour lui montrer les beautés de la science mieux que je ne le peux comme professeur.

Surtout, la cosmologie fascine plus que d’autres domaines. Pourquoi?

Les hommes sont naturellement curieux à propos du ciel, du «paradis», de l’Univers. Cela répond de manière scientifique aux questions qu’ils se posent, et auxquelles ont répondu pendant des siècles les religions.

Et vous, êtes-vous croyant?

Je suis né mormon, religion dans laquelle j’ai de solides racines. Mais à 20 ans, j’ai perdu l’intérêt pour elle, car j’ai découvert que la science permettait de répondre de manière 100% sûre à ces questions, tandis que la religion ne permettait pas cette certitude.

Comment êtes-vous venu à la science?

Je voulais devenir déblayeur de neige, dans l’Utah, où celle-ci est abondante et où nous disposons de puissants engins pour l’ôter. A huit ans, ma mère m’a emmené à une conférence sur le Système solaire. Je n’ai pas décroché de l’astronomie.

Vous êtes devenu une icône. En manque-t-il dans le monde scientifique?

Peut-être. C’est important qu’il y en ait aussi dans la science, car dans le monde actuel, les gens accordent leur attention aux stars. Cela aide à transmettre le message que la science peut fournir les clés pour résoudre les problèmes auxquels nos civilisations, et même la race humaine, sont confrontées. Cela dit, je me sens inconfortable d’être une icône; je suis reconnaissant de ne pas être Stephen Hawking, la plus grande de toutes!

Votre statut vous sert-il pour convaincre les politiques?

Il est vrai qu’aux Etats-Unis, il serait bien que la science soit mieux appréciée, comme en Europe. Tant il est vrai que certains domaines qui paraissent farfelus peuvent être totalement lâchés par des politiciens qui ne veulent pas risquer d’y être associés, comme la quête de vie extraterrestre. De même, d’autres champs tels la recherche climatique ou la théorie de l’évolution sont reniés par certains partis pour des questions uniquement idéologiques. C’est un problème majeur. Or, ce sont de ces mêmes domaines que germeront des solutions – technologiques pour contrer le réchauffement, et génétiques pour faire avancer la biologie, la médecine ou l’agriculture. Il faut agir pour contrer cet état de fait. Et je ne cesse de rappeler que, au-delà même des avancées techniques qu’espèrent souvent ceux qui financent la science, le plus important reste qu’elle fabrique l’héritage culturel que nous léguons à nos descendants. Dans 300 ans, ceux-ci jaugeront nos civilisations et les découvertes en cosmologie que nous effectuons aujourd’hui de la même manière que nous jaugeons les acteurs de la Renaissance à l’aune de leur fabuleux legs en musique, en architecture, en peinture, voire en méthodologie scientifique, plutôt que simplement à travers leurs inventions.

Pour reparler de religion et de Stephen Hawking, cet astrophysicien a dit que lorsque l’on aura trouvé une «théorie du tout», on connaîtra les pensées de Dieu…

Les physiciens cherchent en effet une théorie absolue qui, outre toutes les forces que nous connaissons et qui décrivent bien l’Univers, engloberait aussi la gravité. Je crois que l’on va y arriver, et cela même avant que je meure; j’ai certes 76 ans, mais je compte vivre jusqu’à 110 ans. Ce qui nous laisse 35 ans.

Et à quelle(s) découverte(s) majeure(s) vous attendez-vous dans les vingt prochaines années?

Lors de l’explosion originelle qu’a dû être le Big Bang, des ondes gravitationnelles ont été générées par l’inflation extrêmement rapide de l’Univers qui s’en est suivie. L’idée est, aujourd’hui, pour examiner ces ondes, de les amplifier comme on amplifie des sons de musique dans des haut-parleurs. Il faut pour cela étudier très finement le reliquat du ciel primordial, appelé «fonds diffus cosmologique». Je m’attends aussi à ce qu’on fasse des découvertes sur les mystérieuses «matière et énergie sombres», qui emplissent les trois quarts de l’Univers, mais dont on ignore la nature. Nous vivons une époque très enthousiasmante en cosmologie.

Pour vos découvertes sur les ondes gravitationnelles, vous êtes souvent cité pour le Nobel. Le gamin de 8 ans féru de planètes en avait-il jamais rêvé?

Cela n’a jamais été un but pour moi. Et cela me gênerait, dans le sens où ce prix devrait récompenser une équipe d’un millier de collègues intelligents et passionnés. Moi, je voulais simplement comprendre l’Univers, j’étais fasciné. Et le suis toujours.