![]()

LE TEMPS || Deux cristaux de neige peuvent-ils être identiques? Non, selon l’adage. Oui, pour Kenneth Libbrecht, le physicien américain qui a même fabriqué des «triplés» et des «quadruplés» dans son laboratoire

Tout se joue autour d’une micropoussière. Un grain de pollen, un infime éclat de cendre volcanique, ou même une miette de météore, portée par le vent. Puis l’hiver s’affirme, le froid fige l’humidité ambiante, là-haut, et le flocon grossit. Six branches, ramifiées, similaires, pour une œuvre d’art aussi éphémère et scintillante qu’unique. Vraiment? L’adage voulant qu’il n’existe pas deux cristaux de neige semblables est-il valide?

Voilà deux décennies que la question passionne un professeur de physique du prestigieux California Institute of Technology. Il y a peu, le plus scientifiquement du monde, Kenneth Libbrecht a construit une machine pour fabriquer des «flocons jumeaux». Voire des triplés et des quadruplés! Tous identiques, ou presque, en tous les cas au premier coup d’œil. Maintenant, il s’échine à vouloir modéliser sur ordinateur leur croissance, afin de mieux comprendre comment ils se forment. Et peut-être percer l’un des plus vieux mystères du temps qu’il fait.

Car, bien sûr, le nez en l’air dans les plaines glacées des Etats-Unis, Kenneth Libbrecht n’est pas le premier à s’être penché sur la physique de cette féerie hivernale. Johannes Kepler et René Descartes, au XVIIe siècle déjà, publient un traité sur la formation des flocons. Pourquoi ont-ils six branches? On sait aujourd’hui que la raison tient à la géométrie de la molécule d’eau, formée normalement d’un atome d’oxygène et de deux d’hydrogène, disposés selon un angle précis, qui impose cette structure hexagonale à tout le cristal. Et «l’on a vite compris que deux paramètres entrent en jeu pour déterminer la croissance de ces bras: température et taux d’humidité», dit le physicien. Or ces paramètres varient au fil du parcours aléatoire que les cristaux suivent dans le nuage qui les forme, au gré des courants d’air. «Et comme il est extrêmement peu vraisemblable que deux flocons descendent vers le sol selon la même voie, ils croîtront tous différemment.»

Giboulée de chiffres

D’aucuns se sont même amusés à pousser plus loin le vice statistique. Sur l’un de ses blogs, l’astrophysicien Ethan Siegel indique qu’un flocon est composé d’environ dix milliards de milliards de molécules d’eau. Ce qui laisse une incommensurable quantité de possibilités à ces dernières de s’agencer. Or environ mille billions de mètres cubes de neige tomberaient chaque année, chacun contenant quelques milliards de flocons. Depuis la nuit des temps terrestres (soit 4,5 milliards d’années), quelque 10e34 (1 suivi de 34 zéros) flocons auraient donc chu sur notre planète. En canalisant cette giboulée de chiffres, le scientifique aboutit à la conclusion que, statistiquement, une forme d’un flocon ne peut s’être reproduite que cinq fois durant toute l’histoire de la Terre. Et pourtant, selon le Guinness Book des records, la climatologue Nancy Knight, au National Center for Atmospheric Research de Boulder (Colorado), aurait pour la première fois, en 1988, photographié et décrit dans un article scientifique deux flocons quasi identiques qu’elle aurait happés dans le Wisconsin!

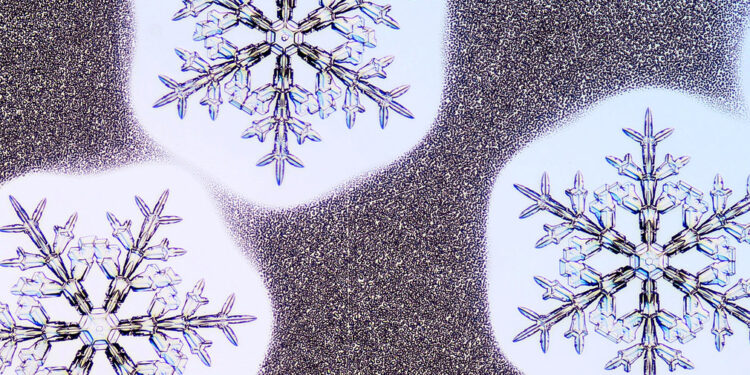

Kenneth Libbrecht, lui, a préféré à la chance la systématique du physicien et au plein air le confinement de son laboratoire. Il a d’abord mis au point un photomicroscope permettant d’imager des flocons en les éclairant subtilement; ses clichés l’ont rendu célèbre dans le monde. Fin 2015, il décrit un autre modèle, baptisé SnowMaster9000. «Dans une première chambre sursaturée en vapeur d’eau est lâché un jet d’air comprimé. Cela refroidit très localement et brusquement la température, ce qui permet à de petits noyaux cristallins de se former. A chaque souffle, il s’en crée 1000 à 10 000. A leur taille – 50 micromètres –, ils sont extrêmement similaires, de forme simplement hexagonale. Il leur faut une minute pour croître et se poser sur une plaque de saphir glacé.»

Beautés physiques

Celle-ci est alors placée dans une autre enceinte, où le chercheur peut «contrôler très finement, à l’aide de boutons, la température et l’hygrométrie». Et de raconter: «Si les embryons de cristaux sont trop proches les uns des autres, ils se «volent» les particules de vapeur d’eau présentes dans l’air, et finissent difformes. Mais s’ils sont assez éloignés, ils croissent de manière analogue, car ils le font dans des conditions très homogènes.» C’est ainsi que naissent des «flocons jumeaux», en quelques dizaines de minutes: «Je les appelle «jumeaux identiques», précise-t-il, car ils sont trop similaires pour être le fruit du hasard, mais pas absolument identiques jusqu’à la dernière molécule.»

Les résultats sont subjuguants d’esthétisme. «Ils me servent pour commencer à expliquer la science qui se cache derrière, car les gens qui s’y intéressent visualisent immédiatement de quoi l’on parle», dit Kenneth Libbrecht. Mais au-delà, ces travaux ont-ils une utilité? «Pas de manière évidente», estime d’abord Henning Löwe, spécialiste à l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF), à Davos. Avant d’ajouter: «Ces recherches nous renseignent sur les interactions possibles entre deux cristaux, des données importantes pour l’évaluation de la couche de neige. En fait, nos travaux commencent là où s’arrêtent ceux de Kenneth Libbrecht.»

Ce dernier estime aussi qu’«en sciences, on ne sait jamais à quoi mènent les avancées de recherche fondamentale. En l’occurrence, nombre de questions restent ouvertes, concernant la dynamique moléculaire en jeu dans la croissance des cristaux, qui fait par exemple que tantôt ils adhèrent à une surface glacée, tantôt non.» Pour tenter de trouver des réponses, le physicien élabore des modèles informatiques pour prédire l’influence d’un changement de paramètre (température, humidité) sur la morphologie des flocons. «On s’approche de bonnes simulations», assuret-il, alors qu’il s’apprête à publier ses travaux dans une revue spécialisée. De quoi alors reconstruire virtuellement les emblèmes de l’hiver qu’il a pu si somptueusement photographier. «De quoi, surtout, conclut-il, rester d’autant plus fasciné par ces magnifiques joyaux de glace dont nous gratifie la nature.»